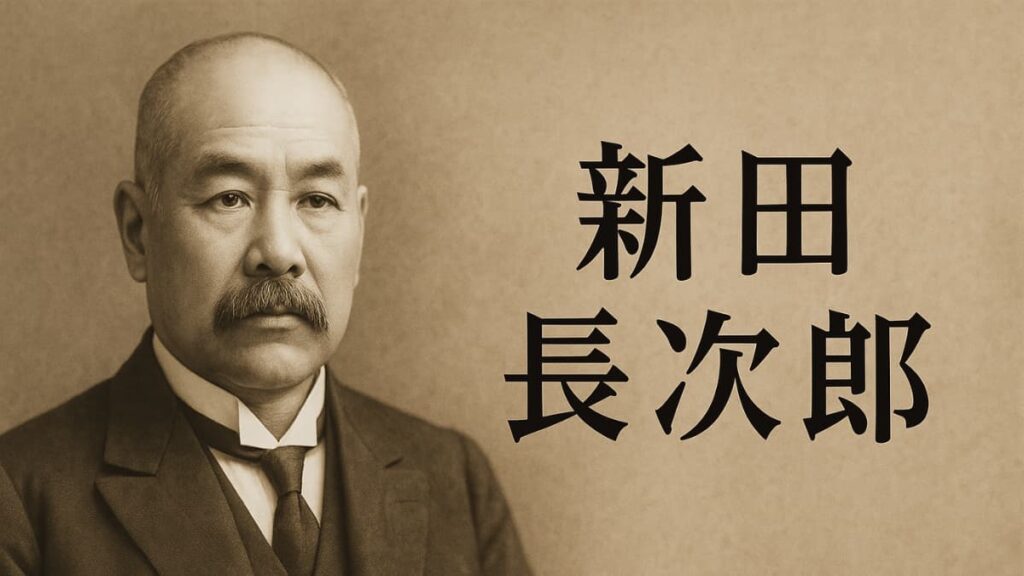

えひめ人図鑑 新田長次郎 氏

新田長次郎(1857年―1936年)紹介

新田長次郎(温山)は、明治から昭和前期にかけて日本の産業界で大きな足跡を残した実業家であり、愛媛県松山市出身の偉大な先人です。1857年(安政4年)に農家の長男として生まれ、幼くして父を亡くすという厳しい環境の中で育ちました。寺子屋での学びや農作業の手伝いを通じて、勤勉さと誠実さを身につけ、後に実業界で成功を収める基盤を築きました。20歳で大阪へ出て丁稚奉公を始め、米屋で商売の基本を学んだ後、製革業に携わることで当時日本に普及し始めていた西洋式の製革技術を習得しました。その後独立し、製革工場「新田組」を設立。明治21年には大阪紡績から依頼を受け、国内で初めて「動力伝動用革ベルト」の国産化に成功し、輸入に頼っていた機械用革ベルトを国産品で代替することに成功しました。これにより「新田製地球印帯革」は全国に広まり、近代日本の工業発展に大きく寄与しました。しかし新田長次郎の真価は、単なる実業家にとどまらず、篤志家・教育者として社会に尽くした点にあります。彼は「産業の発展は教育なくしては実現しない」との信念を持ち、得た利益を積極的に社会へ還元しました。郷里松山においては、松山高等商業学校(現在の松山大学)の創立を支援し、教育基金の寄付も惜しまず、地元の若者に学びの機会を広げました。さらに大阪では、有隣尋常小学校を設立し、特に経済的に恵まれない家庭の子どもや被差別部落の子どもたちに学びの場を提供しました。彼は単に学校を建てただけでなく、自ら学用品や衣服、履物を配布し、子どもたちが安心して通学できる環境を整えるなど、心のこもった支援を続けました。その姿勢は単なる慈善活動ではなく、人間の尊厳と平等な教育機会を重んじる強い信念に基づいたものです。さらに彼は、事業の拡大に伴って培った経営の知見をもって地域社会や産業界に助言を与え、後進の育成にも力を注ぎました。教育と産業を両輪とする長次郎の理念は、彼が生きた時代の人々だけでなく、現代に生きる私たちにも大切な示唆を与えてくれます。事業で得た富を私利私欲に使うのではなく、地域社会の発展と後世の人材育成に注ぎ込む姿勢は、まさに「社会起業家」の先駆けといえる存在です。このように新田長次郎は、松山出身の一実業家にとどまらず、日本の産業近代化と教育発展に貢献した偉人であり、その生き方と志は今も色あせることなく受け継がれています。愛媛県人会としても、郷土が生んだこのような人物を紹介できることは大きな誇りであり、地域の未来を考える上での大切な指針ともなります。